(Beiträge und Fragen zu einer nächsten Kulturpolitik)

Ich hätte gerne gewußt, was eine Abteilung des Landes Steiermark bietet, wenn die Einladung zum 26.09.2021 avisiert: „CAFÉ EUROPA: ‚KULTUR IN DER REGION‘ – INFORMATION & DISKUSSION.“

(Beiträge und Fragen zu einer nächsten Kulturpolitik)

Ich hätte gerne gewußt, was eine Abteilung des Landes Steiermark bietet, wenn die Einladung zum 26.09.2021 avisiert: „CAFÉ EUROPA: ‚KULTUR IN DER REGION‘ – INFORMATION & DISKUSSION.“

Die Kooperation avancierter Kulturinitiativen ist hierzulande keine selbstverständliche Sache. Man könnte sagen, wir seien es nicht gewöhnt, es habe eben keine Tradition. Doch gelegentlich raffen sich Formationen dazu auf. Mit Kunst Markt Hartmannsdorf bewährt sich das schon eine Weile. Michaela Knittelfelder-Lang ist beispielsweise, als verbindende Schlüsselperson, seit Jahren auch eine zentrale Akteurin von kunst ost.

Wenn wir Themen finden, die uns Schnittstellen zwischen unsere Interessen bieten, steigt die Chance auf Kooperationen; folglich auch auf Finanzierungen von attraktiven Vorhaben. Ich hab im vorigen Beitrag geschildert, was in legeren Gesprächssituationen auffindbar und möglich wird.

liebe leute!

da ich jeden aspekt der kulturarbeit aus den vielen jahren im detail kenne, weiß ich auch genau, welche anstrengung einzelne von euch im verlauf dieses prozesses grade auf sich nehmen müssen, damit das alles in seiner ganzen komplexität gelingt. und ich sehe, daß es GELINGT! April-Festival: Liebe Leute! weiterlesen

Winfried Lehmann wurde in den 1930ern geboren, hat also seine Jünglingstage schon ein Weilchen hinter sich. Ich erwähne das, weil seine Neugier und sein Tatendrang sehr viel lebhafter daherkommen als von manchen Leuten, die halb so alt sind wie er.

Ich finde inzwischen fast schon Vergnügen an dieser Unruhe. Kaum etwas bleibt an seinem Platz. Nichts ist bloß, was es zu sein scheint. Das fordert uns freilich im Kommunikationsverhalten. Es fällt mir momentan eher schwer, meine Sachen beinander zu halten.

Wir debattieren in unserem Milieu keine Fragen wie die nach dem Leistungsaustausch. Aber wir praktizieren es. Wenn „Die Szene“ Geld erwartet, sogar Geld fordert, sei es von der öffentlichen Hand oder von der Wirtschaft, impliziert das ja einen Leistungsaustausch. Die Forderung nach Geld ist evident, die nach MEHR Geld häufig.

Ich betreibe keine Philosophie, sondern rede dem realen Leben hinterher, wenn ich daran erinnere, daß Geld ein MEDIUM ist. Was immer andere Menschen an Prioritäten bevorzugen, in MEINEM Universum bleibt es unverzichtbar, stets neu zu klären:

a) WAS möchte ich in Geld konvertieren?

b) IN was möchte ich Geld konvertieren?

Gut, als Kunstschaffender ist mir das schnurzegal, weil ich in der künstlerischen Praxis mit solchen Kategorien nichts zu tun hab. Aber als Kulturschaffender empfinde ich da stets Klärungsbedarf. Verwechseln wir also nicht Fragen der Kunst und Fragen der Kunstvermittlung.

Eine Gesellschaft kennt viele Zusammenhänge, in denen erbringbare Leistungen NICHT einer kommerziellen Verwertungslogik unterworfen werden können. Wo wir das für uns geltend machen, müssen wir natürlich unsere Gründe nennen können. Ich hab im vorigen Beitrag [link] LEADER-Fachreferent Gerald Gigler erwähnt.

Giglers Feedback zur Wiener Session an mich berührt einen grundlegenden Bereich möglicher Schnittstellen verschiedener Genres. Er schreibt zum Beispiel: „Mechanismen, Qualitäten oder auch nur Themen, die mich und andere ‚berühren’, offenzulegen und deren innere Logik für unterschiedliche Kontextebenen brauchbar zu machen.“

Worum es da geht? Wir debattieren immer wieder, auf welchen Grundlagen praktikable ANSATZPUNKTE liegen können, um der Gegenwartskunst in der Provinz mehr Boden zu verschaffen. Diese Ansätze können nicht in der Kunst selbst liegen, sondern bedürfen ziemlich sicher grundlegenderer „Bezugsfelder“.

Da habe ich mit Gigler offenbar schon Konsens: „Ich glaube verstanden zu haben, was du für Intentionen hegst und von welchen Arbeitsprämissen du ausgehst. Ich versuche in der Regionalentwicklung ja ähnlich anzusetzen.“

Das bedeutet auch, wir haben nicht die Ambition, als „Provokateure“ im Sinne einer „antibürgerlichen Bohème“ aufzutreten, denn dieses Konzept ist in seiner heutigen Deutung über 200 Jahre alt und überdies „Zentrums-Kram“. Darin liegt keinerlei brauchbare Strategie für unsere Vorhaben in der Provinz, das ist bloß ein Rollenangebot für soziokulturelle „Pausen-Kasperln“, denen die Argumente ausgegangen sind.

Gigler geht es darum, und da sind wir uns einig, „an den Schnittstellen der Regionalentwicklung ‚Diskussion und Innovationskraft’ zu ‚provozieren’“. Er meint damit genauer ein „nicht systemangepasstes Verhalten – natürlich gepaart mit hoher Kompetenz in der Argumentation bzw. Dialektik“. Wir wissen ja beide, „dass ANDERE schon das als provokativ erachten, was nicht ihrem Denkschema entspricht“. Das trifft übrigens auch und besonders auf unser Milieu selbst zu.

Ich hab im vorigen Eintrag mit einem Gigler-Zitat zu jenem grundlegenden Bezugsfeld hingeführt, von dem aus mir dann auch der Bodengewinn für die Gegenwartskunst möglich erscheint: „Ist ja leider auch bei ‚Insidern’ noch nicht so angekommen: der Krusche plaudert mit Bauern und Schlossern, wo ist da die Kunst?“

Das klappt nämlich nicht, indem wir die Kunstfernen zum Auftakt über Kunst belehren wollten. Wir schon erwähnt, es wäre eine zu drollige Vorstellung: Der Künstler rennt zu Bauern und Handwerken und erklärt ihnen die Kunst, er„beuyselt“ also gewissermaßen, und die wackeren Kinder des Ruralen lauschen aufmerksam, werden erhellt und erweckt.

Derlei selbstreferenzielle und arrogante Bildungsschusselei war im Grunde schon Ende der 1970er-Jahre erledigt und – man beachte! – in eben ihrem Scheitern ein wesentlicher Entstehungsimpuls der damals ganz jungen Initiativenszene. Zum Mitschreiben:

Genau WEIL eurozentristisch und zentralistisch angelegte bildungsbürgerliche Bildungsschusselei sich als ziemlich untauglich erwiesen hat, genau WEIL a) „Entwicklungshilfe“ für „Entwicklungsländer“ und b) rund zwei Jahrzehnte heimischer Erwachsenenbildung auch all die Mängel und Defizite damaliger Ansätze offengelegt hatten, waren Ende der 1970er-Jahre Prozesse in Gang gekommen, die unter anderem jene kulturelle Initiativenszene hervorbrachten, zu der wir uns zählen.

Sind wir womöglich in der Steiermark heute zu eben dem geworden, was uns vor rund 30 Jahren als soziokulturelle Innovation ausgelöst hat? Das wäre ja etwas gruselig. Ich rede deshalb so bestimmt darüber, weil ich mich mit allerhand Bauern, Handwerkern, Ingenieurinnen herumtreibe und einigermaßen klare Vorstellungen hab, womit man ihnen die Plomben zieht und wodurch man ihre Verachtung lostritt.

Wir „beuyseln“ nicht, wenn wir einander begegnen, wir Künstler, Bauern, Handwerkern, Ingenieurinnen, sondern tun das mit Achtsamkeit uns Respekt. Niemand von jenen, mit denen ich dafür Zeit verbringe, würde den anderen eine Superiorität des eigenen Metiers aufschwatzen wollen. So ein paternalistisches Verhalten würde einen mit Sicherheit sofort aus diesen Kreisen heraushebeln.

— [Dokumentation] —

Wir haben die Session in Pischelsdorf zweigeteilt erlebt. Im ersten Abschnitt waren Retrospektive und Reflexion der Arbeit des Kollektivs K.U.L.M auf dem Programm. Die Repräsentation verlangte also reichlich Platz. Natürlich war das IMPLIZIT auch kulturpolitischer Natur. Aber es drückte zugleich aus, was wir im Steirischen längst bevorzugen, nämlich die Kür zu tanzen und die Pflicht als erledigt zu betrachten.

Ich denke, das Betonen eigener Verdienste hat zwar wohltuende Wirkungen, ist aber kulturpolitisch von geringer Relevanz. So lange wir uns selbst nicht als eine fundamentale Quelle der Kulturpolitik verstehen, so lange wir das hauptsächlich der Funktionärswelt zuschreiben, so lange wir um eigene Bedeutung ringen, aber die Verantwortung für all das anderen auf den Hut stecken, bleibt unser Lauf der Dinge in dieser Sache völlig diffus.

Damit möchte ich betonen, daß der eigene, recht umfassende kulturpolitische „Sündenfall“ von uns gerne bemäntelt und geleugnet wird, statt daß wir ihn konsequent bearbeiten. Das zeigt sich eben auch an solchen Tagen, die ja eine Chance gewesen wären, so manchen Stier an den Hörnern zu packen; und sei es bloß jenen unserer umfassenden Weigerung, uns selbst als primär konstituierende Kräfte von Kulturpolitik zu verstehen und zu verantworten.

Dann hätte diese Veranstaltung keineswegs der Repräsentation gewidmet sein dürfen, sondern die Zusammenkunft Kulturschaffender und die insgesamt verfügbare Zeit wären einer Verständigung über den Status quo zu widmen gewesen, speziell jenes der Kunst- und Kulturschaffenden in der Provinz. Also zu Beispiel eher eine Konferenz am Nachmittag, eine Präsentation von a) Konferenzergebnissen und b) geplanten Schritten am Abend, anschließend die Inputs von Juliane Alton und mir mit anschließend öffentlicher Debatte dieser Inputs allgemeinerer Natur.

Schon die Titelgebung der Veranstaltungsserie zuzüglich einiger „Tagestitel“ ist ja verräterisch, läßt erahnen, daß wir in Fragen der Kulturpolitik längst mit trüben Kategorien arbeiten, weshalb neue Klärungen wohl hilfreich wären.

Der Titel unserer Pischelsdorfer Session lautete: „Kulturpolitiken im ländlichen Raum“. Er präsentiert den Plural des Diffusen, da wir schon im Singular „Kulturpolitik“ kaum Klarheit und schon gar nicht Konsens haben, worüber wir reden. Den Titel „Strategien einer Kulturpolitik von unten“ finde ich rundheraus entsetzlich. Ich kann nicht verstehen, warum wir in unseren Sprachregelungen alte Hirarchiekonzepte reproduzieren und wie es also kommt, daß „wir“ jene seien, die „unten“ Politik machen würden.

So bleibt mir weiters schleierhaft, was uns annehmen läßt, daß die Welt der Funktionstragenden „oben“ angesiedelt sei, quasi auf einem steirischen Olymp oder Dachstein, warum also das, was wir etwa von einem Landeskulturreferenten erfahren, „Kulturpolitik von oben“ sei, der wir „von unten“ gegenüber stünden.

Gerade wir Kunstvölkchen sollten um die Macht von Codes, von Begriffen und Sprachkonventionen bescheid wissen. Wir sollten Ahnung und Kompetenzen haben, daß wir mit unserer Sprache das Denken prägen und Realität konstituieren. So gesehen ist allein schon die Metaphorik des „Oben-Unten“ ebenso unerträglich wie unakzeptabel, ist außerdem verräterisch, weil sie offenbart, wo “Die Szene“ sich selbst zu sehen meint.

Eigentlich bietet unsere Kultur- und Ideengeschichte da eine Ermutigung und Anregung, die in solchen Selbstdarstellungen unberücksichtigt bleibt. Die Vorstellung von Politik ergab sich begrifflich aus der „Polis“, heute würden wir von Gemeinwesen und von Zivilgesellschaft sprechen, aber auch von „Politiká“, quasi der konsequenten Befassung mit Fragen und Angelegenheiten der „Polis“.

Der „Politikos“ ist der „Staatsmann“, welcher die „Staatskunst“ ausübt, da wäre heute eben von „Politkerinnen und Politikern“ sprechen, vom Funktionärswesen. Nun ist aber in meinem Universum die Politik NICHT das, was die Funtionärswelt generiert. Politik tritt erst in Erscheinung, wenn Funktionärswelt und Zivilgesellschaft interagieren.

In solcher Auffassung von Demokratie verbieten sich aber Denkmodelle des „Oben“ und „Unten“ einer Politik oder politischer Maßnahmen. Die Augenhöhe ist ein konstituierendes Element, selbst wenn die Funktionärswelt natürlich über andere, teils sehr kraftvolle Mittel verfügt. Das liegt im Wesen einer repräsentativen Demokratie. Und genau deshalb sollten wir sehr viel konkretere Vorstellungen von kulturpolitischer Praxis haben, stett jenen, die wir „oben“ vermuten, bloß etwas zuzurufen.

— [Dokumentation] —

Im vorigen Eintrag [link] war die Frage gleichermaßen implizit und explizit auf dem Tisch: Was hat das Gemeinwesen davon, für Kunst und Kultur öffentliche Gelder aufzuwenden? (Völkstümlich: „Zu wos brauch ma des?“) So liegt bei uns die Anforderung, den Leistungsaustausch darzustellen und zu begründen.

Damit meine ich, wir können uns keine selbstreferenziellen Erklärungsmodelle leisten, wie sie bei Sekten üblich sind, wir müssen gegenüber anderen Metiers unsere kulturpolitischen und budgetären Ansprüche nachvollziehbar darlegen.

Ich war gerade in Wien, saß unterwegs in einem Kleinbus des Landes Steiermark, den ich unter anderem mit zwei Beamten aus dem Wirtschaftsbereich teilte. Einer von ihnen sagte in unserer Plauderei ebenso unverhüllt wie unmißverständlich, das nächste Doppelbudget der Steiermark werde ein „Tal der Tränen“.

Das erinnerte mich an März 2010. Wir waren gewarnt, es ist kein Geheimnis gewesen, was uns Ende 2010/Anfang 2011 an Kürzungen treffen werde. Das führte in meinem Metier aber, so weit ich mich erinnere, nicht dazu, daß wir uns gewappnet und strategisch vorbereitet hätten, der versprochenen Krise angemessen zu begegnen.

Kleiner Einschub:

Philosoph Erwin Fiala unterließ während des formellen Teils der Veranstaltung in Pischelsdorf jeglichen Kommentar mit dem Hinweis, er sei Professional, den man für seine Beiträge bezahlen müsse.

Ein wichtiger Akzent im Zusammenhang mit der Tatsache, daß wir heute eine aggressive Abwertung der Wissensarbeit erleben, wie wir das einst bei der Industriearbeit beobachten konnten, ohne in jüngerer Vergangenheit auf die Idee zu kommen, daß uns derlei auch betreffen könnte; noch dazu, wo der Bedarf an Content radikal gestiegen ist.

Fortsetzung:

Also erweitere ich meine „Reflexion über Pischelsdorf“ hier kurz um Bezüge zu dieser Ausfahrt nach Wien. Das paßt inhaltlich AUCH; weil ich in Pischelsdorf noch einige Überlegungen mit Philosoph Erwin Fiala debattiert hatte. Dabei gewannen zwei Teilthemen besonders scharfe Konturen. Das eine handelt vom Mangel an Trennschärfe zwischen Fragen der Kunst und Fragen der Kunstvermittlung.

Das andere handelt vom Mangel an Kenntnis der Entwicklungen eines/unseres Metiers, was etwa meint: Ich kann selbst bei bezahlten Kräften der steirischen Initiativenszene nicht voraussetzen, daß sie eine wenigstens kursorische Kenntnis der Entstehung und der wichtigsten Entwicklungsstufen dieses jungen soziokulturellen Phänomens haben.

Obwohl also diese Geschichte kaum weiter zurückverfolgbar ist als bis zum Ende der 1970er-Jahre, höre ich etwa von ausgewiesenen Funktionstragenden der Initiativenszene: „Tut mir leid, davon weiß ich gar nichts, dafür bin ich noch zu jung.“

Es ist nun etwas schwierig, einen kohärenten kulturpolitischen Diskurs zu führen, wenn mir der aktuelle Kontext unseres Metiers unklar ist, weil ich über seine inhaltliche Entwicklung zu wenig weiß. Aus so einer Position heraus bleibt es ferner problematisch, angemessene Vorstellungen zu entwickeln, die sich in kulturpolitische Streitgespräche einbringen ließen.

Aber zurück zum Stichwort „Tal der Tränen“, zu meiner Wien-Exkursion und den Denkanstößen, die ich von dort mitbekommen hab.

Ich war eingeladen worden, einen Debattenbeitrag zu „Kultur und die EU-Regionalpolitik: Praxis und Perspektiven“ einzubrigen. Wir fanden uns im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ein. Unmittelbarer Anlaß dazu war, daß Veronika Ratzenböck und das Team der österreichischen kulturdokumentation [link] einige ihrer Arbeitsergebnisse präsentierten.

Im Zentrum der Veranstaltung stand eine neue Studie, die unter anderem unsere Arbeit zum Gegenstand hat, aber eben auch genau die Zusammenhänge der impliziten Frage: „Wozu brauchen wir das?“ Es geht um die Studie „Der Kreativ-Motor für regionale Entwicklung. Kunst- und Kulturprojekte und die EU-Strukturförderung in Österreich“.

Die Studie kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden: [link]

Außerdem ging es um ein „Policy Handbook“, genauer: European agenda for culure – work plan for culture 2011-2014: Policy Handbook. Dieses Dokument ist hier downloadbar: [link]

Die Studie betont, was ich am eigenen Metier zu kritisieren habe, denn wir sind die Ersten, die an der Behebung eben jenes Defizites zu arbeiten hätten: „Die Bedeutung von Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft für die Struktur- und Regionalentwicklung wird zwar immer stärker, aber noch zu wenig wahrgenommen.“

Mit dem Ensemble von Kategorien „Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft“ komme ich gut zurecht. Wir haben deutlicher herauszuarbeiten, was dabei das Genre Kunst sei und wodurch es sich von den anderen Genres unterscheidet.

In der Studie heißt es zu diesen drei Genres/Metier: „Sie sind Motoren für die europäische wirtschaftliche Dynamik, weisen überdurchschnittliche Wachstumsquoten auf und fördern neben Kreativität, Innovation und Unternehmergeist auch die so genannten weichen Faktoren wie z. B. Lebensqualität, Wohlbefinden und kulturelle Vielfalt.“

Na, es wird uns nicht fad werden, regional zu klären, wo und genau womit wir solchen Zusammenhängen gewachsen sind und was genau das für die Region bedeutet…

— [Dokumentation] —

Proviant für den Marsch durch das „Tal der Tränen“ weiterlesen

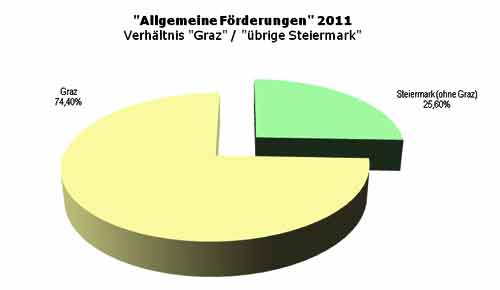

Ich habe das Mißverhältnis der Mittel und Möglichkeiten zwischen Zentrum und Provinz oft zum Thema gemacht. Ein kritischer Diskurs, ein Zeichen von Verständigung, ein Bemühen, die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit in kulturpolitische Debatten einzuführen, habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Graz noch nicht erlebt.

Aber auch in der Region/Provinz besteht da noch allerhand Klärungsbedarf. Was soll es geben? Was soll mit welchem Aufwand aus öffentlichen Geldern kofinanziert werden? Vor allem aber: Warum?

Es ging ja diesmal flott. Kaum hat sich der Staub in Pischelsdorf gelegt, die Hitze der Debatte ein Ende gefunden, um von der Hitze des Sommers ersetzt zu werden, da erreicht uns via Presse eine der zentralen Fragen, der wir uns wieder einmal nicht gewidmet haben. Dabei ist ja jede Frage nach den Agenda von Kulturpolitik auch eine nach den guten Gründen, um öffentliche Budgets bereitzustellen.

Es ist eine Frage, auf die wir klare Antworten haben sollten. Der übliche Verweis auf interessante Studien ist müßig. Probier einfach, dem Bürgermeister von Hofstätten, der Bürgermeisterin von Urscha-Labuch auszurichten, daß sie jetzt endlich einmal die „Study on the contribution of culture to local and regional development“ lesen sollten; vielleicht innerhalb der nächsten vier Wochen, damit wir das Thema einmal debattieren können.

Man wird mir zustimmen, das ist kein sehr vielversprechendes Ansinnen. Ich kenne im Gegenzug genug Kunstschaffende, die waren noch nicht bereit, sich innerhalb von Jahren das regionale Regelwerk ihres Metiers, das Landeskulturförderungsgesetz von 2005, anzusehen; obwohl die Kenntnis solcher Grundlagen einem bei kulturpolitischen Vorhaben durchaus nützlich ist.

Kurz, wir behaupten viel und verknüpfen es vergleichsweise selten mit sachlichen Grundlagen, die zu ignorieren jede weitere Debatte hinfällig machen würde. Übrigens, ich hab einige lesenswerte Dokumente hier auf einer Liste zusammengefaßt: [link] Wir sollten ja besser nicht HINTER dem Status und UNTER dem Niveau von Arbeiten wie „Das kulturelle Profil der Stadt Graz“ (österreichische kulturdokumentation, 2007) debattieren…

Die in der Kleinen Zeitung aufgeworfene Frage sollte auch deswegen klare Antworten erfahren, weil wir regelmäßig erleben, daß kommunale Kräfte das Kunstfeld für politische Schlampereien mißbrauchen. Gerade solchen Leuten muß unmißverständlich geantwortet werden.

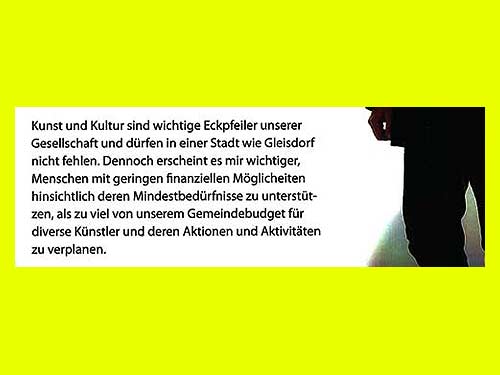

Ich hatte auf meinen Queue Cards für den Vortrag in Pischelsdorf ein exemplarisches Zitat. Es entstammt einer Gleisdorfer Wahlkampfbroschüre aus dem Jahr 2010, worin jede Person, die in den Gemeinderat wollte, eine Seite zur Verfügung hatte, um sich selbst und ihr Thema vorzustellen.

Wollte ich in den Gemeinderat, würde ich darstellen, welches kommunale Thema mir ein Anliegen ist, wo meine inhaltlichen Kompetenzen liegen. Ein Mann, der offenbar nichts dergleichen anzubieten hatte, lieferte den „Klassiker“. Er zerrte „Die Künstler“ vor den Vorhang, um mit einem Scheinargument die eigene Blöße zu bedecken.

Diese Nummer klappt immer, weil „Die Künstler“ der breiten Bevölkerung eher ein dubioses Milieu denn eine ernstzunehmende Berufsgruppe sind… woran vermutlich nur wir selbst etwas ändern können.

Indem der Mann eine sozial marginalisierte Randgruppe (Künstler und Künstlerinnen) gegen eine andere sozial marginalisierte Randgruppe (Bedürftige, Mindestrentner etc.) ausspielte, suggerierte er gesellschaftspolitische Kompetenz.

Nun ist erstens eben diese Polarisierung schon infam, weil sie unterstellt, Kunstschaffende würden den Ärmsten etwas wegnehmen, zweitens ist das sachlicher Mumpitz. Würde man das gesamte Kulturbudget der Steiermark streichen, hätte man noch nicht einmal zwei Prozent des Landsbudgets eingespart.

Da müßte jeder Regionalpolitiker wissen, daß es vermutlich in anderen Ressort dringlicheres Einsparungspotential geben MUSS. Bei der Kultur ist einfach zu wenig da, um es – im schlimmsten Fall – sogar zu vergeuden.

Es ist demnach eine üble Heuchelei oder wenigstens ein Mangel an Kompetenz, wenn jemand das Herunterstutzen von Kulturbudgets fordert, um die Budgets der Kommunen und des Landes zu sanieren. Das ist also die eine Sache, die wir darzustellen in der Lage sein sollten, die andere eine klare Argumentation guter Gründe, die für eine permanente Kofinanzierung von Kunst und Kultur sprechen.

Ich betone: Kofinanzierung! (Hundert Prozent Abhängigkeit vom Staat kann ich als freischaffender Künstler nicht für wünschenswert halten.) Wenn sich aber die Heuchler gegenüber Schweigsamen breit machen können, ohne Einwände zu hören, wird es für uns eng…

— [Dokumentation] —